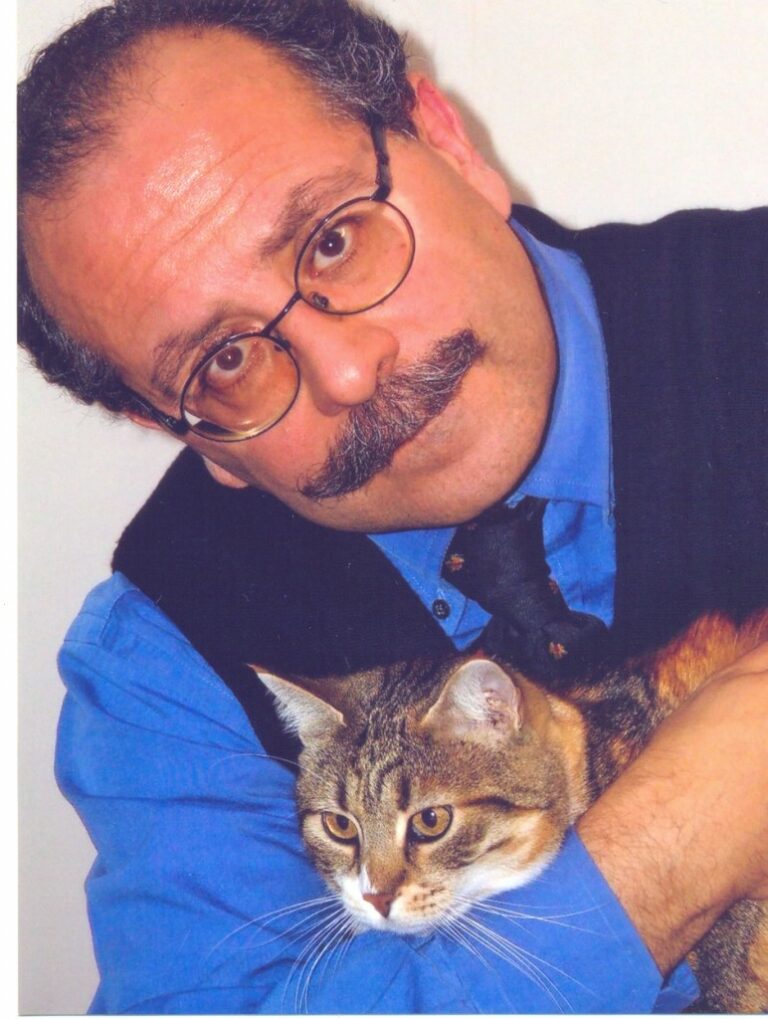

Biografia

Francesco Pullia (Terni, 1956) ha pubblicato libri di lirica (tra cui Le farfalle del Golgota, Ripostes 1983, Visitazione della pietra, Ripostes 1994, Indice di meraviglia, Ripostes 1998, Partitura di fede e conoscenza, Ripostes 2000, Il seme dell’accettazione, Ripostes 2003, Ciò che ritorna quando s’affaccia l’alba. Poesie dell’evidenza, Premio Rhegium Julii 2005, Nell’ora che svanisce tra le crepe, Mimesis 2010, …poi s’infiammò di notte la parola, Mimesis, 2018, In un presente di abbandoni vivi, Mimesis, 2021, In quell’andare che ti denuda e sveglia, Futura libri, 2023), narrativa (Sulla soglia, la voce, Cappelli 1987, Prova di luce, Ripostes 1995, Il miele dell’officiante, Ripostes 1997, Nei reami del falco, Il Torchio – La bottega delle meraviglie 1998, Dal greto del fiume, Mimesis 2017, Messaggi piumati tra foglie intorpidite, Futura libri 2022), saggistica (Il dolce gomito, Cappelli, 1984, L’evidenza sensibile, Ellemme-Lucarini 1991, Dalla schiuma del mondo, Mimesis 2004, Dimenticare Cartesio. Ecosofia per la compresenza, Mimesis 2010, Al punto di arrivo comune. Per una critica della filosofia del mattatoio, Mimesis 2012).